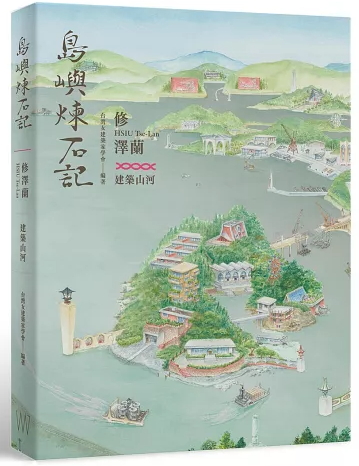

出版:2025.03

規格:繁中/平裝/240頁/17 x 23/彩色

ISBN:9789869892827

備註:初版

外形上有高有低、有大有小,

旋律般的重疊在綠色山林裡,

別無其他建築物,

真像是一座獨享上帝所賜予的美境。

修澤蘭建築師,1925年生於湖南沅陵,2016年辭世,享耆壽90歲。畢業自(重慶)中央大學建築工程系,1949年到臺灣鐵路管理局任職,參與全臺鐵道相關建設,並於1951年奉命設計興建板橋火車站,因而享譽為「第一女工程師」。

1955年4月修建築師始與夫婿傅積寬工程師共同成立「澤群建築師事務所」,半世紀以來的作品涵蓋住宅、教育設施與公共建築,包括:日月潭教師會館、景美女中校園、衛道中學聖堂、陽明山中山樓、花園新城等。她在關懷社會與環境發展下,運用現代粗獷兼表現主義內涵的設計手法──以結構性曲面與工法,形塑空間內與外的流動氛圍──為臺灣帶來獨具律動特色的建築地景。

她是傳聞中的臺灣第一女建築師,也是新臺幣百元鈔幣面上「陽明山中山樓」的建築師。然而澤群建築師事務所曾於1978年失火,珍貴的設計圖慘遭祝融。「尋找修澤蘭」成為我們努力彌補的遺憾,台灣女建築家學會自2021年策劃啟動「修澤蘭的行動學校」,開始蒐集全臺近百件學校建築圖資,期能重構她在臺灣戰後國民義務教育政策下,貢獻於全臺各級學校的空間型態演變。

本書無法完整羅列修建築師的所有作品;在歷史的洪流中,我們像是在岸邊擺設一些美麗的小石子,分享給讀者。雖然圖說與建築難免灰飛煙滅,我們堅信,重要的毋寧是公眾的知曉與傳述。

■ 內容連載

▌ 初到臺灣

1949年,二十四歲的修澤蘭第一次渡過傳聞中的黑水溝,臺灣海峽。

眼前的臺北相較於她待過的上海、南京,城市建築風格不同,有大稻埕的牌樓、日式木造屋、和洋混合式的洋樓、二層樓的店鋪住宅,以及亭仔腳(騎樓)等等。臺灣人說的臺語會夾帶日語,腳趿著木屐喀啦喀啦的走,人與人之間不時還會鞠個躬。連空氣都帶著海味,讓初到臺灣的修澤蘭體會到異鄉人的滋味。

到臺灣後,澤寧堂哥帶著修澤蘭四處走看,一如堂哥形容的,政府各單位「需才甚殷」。臺灣光復後,隨著日籍人員被遣返,政府各單位產生大量的人力空缺。為填補此一空缺,維持政府運轉不致空當,遂頒布〈邊遠省分公務員任用資格暫行條例〉,藉由放寬任用資格,大舉向內陸招攬人員來臺。此時在臺灣找工作並非難事,因此堂哥建議修澤蘭:「若想真正學到東西,而不只是坐辦公桌的話,不如去鐵路局。」清查日產階段成立的臺灣鐵路管理委員會,在接收日產工作告一段落之後,改制為臺灣鐵路管理局,正大舉徵才,即使專業項目不符,亦得任聘。而修澤蘭在南京鐵路總機廠、上海鐵路局的工程單位工作經驗,更符合鐵路局工程處所需,因此當她提出工作申請,很快就接到面試的通知,面試時,修澤蘭一邊說明自己的實習經驗,同時遞交自己在鐵路總機廠的工作證件,面試官看過工作證後就在她的申請表上蓋上合格章。

第一天去臺鐵局報到,修澤蘭進到這棟日式洋樓踏在磨石子地板,忍不住停下腳步細看這棟建築物的樓梯、扶手、天花、窗臺種種細節。「妳要找哪位?」大門旁的管理室喊住,修澤蘭回過神說:「你好,我是來工務處報到的。」管理室說:「妳的證件,先來登記,再上二樓。」她寫下名字後沿著大廳中央扶梯上二樓,長廊二側都是辦公室,她猶豫了一下,迎面走來一位先生一臉和氣樣,他停下腳步笑笑地問修澤蘭:「小姑娘找誰?」辦公室裡一排人不約而同抬頭往走廊看,修澤蘭未理會這群好奇的目光,沉沉地問:「請問工務處在哪?」這位先生說:「我帶妳去,我叫傅積寬。」到了工務處門口,修澤蘭走進辦公室,眼角餘光留意到那位傅先生還倚在門口看她。

「她是誰?」出乎傅積寬的意料,「居然是來當工程師的。」很快地,臺鐵局來了第一位女工程師的消息傳遍了各處室。

當時的鐵路局大半是臺籍的員工,部分是自大陸撤退來臺的人,東西南北的腔調,加上也有相當一部分並不是鐵路專門背景的員工,使得同事共事的困難度大增,如同整合原本的日本鐵路系統,與自內陸撤來的鐵路設備,融入美援建設工程運作的難度。

修澤蘭在臺鐵局的工作每日都有新挑戰,亦從破敗到重建的工程過程中獲得成就感,每日工作結束會疲累到無力多想,總是直接搭車回宿舍。唯一的寧靜片刻是洗完澡,搧著扇子、倚著宿舍窗戶,看著和家鄉一樣的月亮,思念家人;而現下眼前,婆娑窸窣的榕樹、鬱悶不散的溼氣還是提醒了自己,這是離家多遠的異鄉。修澤蘭不曾後悔離家獨立到外地念書,現在也不後悔跟著國民政府來臺灣工作,只是不知何時能再回老家看看母親。

修澤蘭有南京鐵路總機廠的實習經驗,很快就能掌握臺鐵局工程處的各項工作效率,平日除了在辦公室設計製圖、估價計算外,她也開始到實際工地勘查監督。臺鐵局的工地現場遍佈臺灣各地,修澤蘭跟著工程進度走入臺灣各地,她跟臺灣各地的營建工有時因為口語腔調而雞同鴨講,但她學習力好,逐漸克服溝通障礙。工人們本來不習慣看到穿裙子的出現在工地,漸漸也習慣了身材瘦小的修澤蘭在現場穿梭,倒是工人們時不時地呸出一口血色,第一次著實把修澤蘭給嚇到了,後來才知那是工人提神的東西,叫做檳榔。

1950年秋天,臺鐵局工務處決定興建板橋新車站,主要因為原本的板橋舊車站,是日本時期留下來、僅能供一百人出入的木造站房,已不敷每日九百多人進出使用,尤其是板橋市區人口成長,車站人貨運輸流量大增,板橋車站的重建工程更顯刻不容緩。由於這將是臺鐵局第一座新建的車站,因此工務處第一次辦理處內工程師的設計比圖,希望選出經濟、美觀、實用、可快速建成的現代新車站設計方案。看著比圖辦法公告,修澤蘭心想「機會來了」,剛好趁假期做出新車站設計提案。經過全處的比圖比稿後,修澤蘭的設計獲選,理由是建築造形簡潔創新,平面配置流暢,工程估算合乎預算,營建計畫有效率。

1950年冬天,修澤蘭正如火如荼地進行臺鐵局板橋新車站細部設計,意外收到一封輾轉寄到手中的家書,是母親與小弟託人捎來的消息,他們想方設法逃到香港,準備到臺灣投靠她。思念母親的修澤蘭喜出望外,趕緊向上級單位申請辦理他們的入臺證。然而,因為自己的身分證是在中央大學讀書時期辦的,那時家長不在南京,所以戶長填的是校長吳有訓。畢業之後,她在南京鐵路局總機廠工作直到1949年調任臺鐵局,對身分證都未重視,至今戶長欄還是黃有訓。修澤蘭為母親與小弟申辦入臺證時,上級單位竟對修澤蘭說:「妳要辦,只能辦吳有訓的入臺證。」結果,母親與小弟在香港沒有親友可以寄宿,不得不從香港返回故鄉,令修澤蘭無可奈何,未料自此一家人竟斷了音訊。

1951年元月,中央日報記者理璜到臺鐵局採訪關於板橋新車站的興建進度,這所宏大色彩調和的公共建築物設計是出於鐵路管理局工務處建築課的唯一女工程師修澤蘭之手。

修澤蘭說明:「板橋的舊車站,是一所相當破舊的房屋,占地一百五十五方,同時只能容一百人出入,但,單說每天早晚來往的公務員和學生,就有九百多人,所以,板橋車站的重建,早就是一個急辦的事情了。自從板橋成為縣府所在地之後,重建板橋車站更成了一件迫不及待的事。去年九月,我奉命設計,在九月中,第一張草圖就畫好了,後來經過幾次修改和同運務處幾次考慮到年底才開工,現在廁所部分已經快完工了。這車站算是一個二等站,設計完全是依照需要,我計畫在同一個時候,可以出入一千人,她的房胎部分佔五百方,站房佔四百四十方,面臨板橋公園,她的內部最中間的是一間大廳,兩側有票務室、詢問處、行李房、站長室、貴賓室⋯⋯等一切車站需要的辦事室,後進是候車室、通月臺,另一邊是出口,旅客可以循走廳入行李房取行李,所以,雖然只是一個行李房,但是,行李的存、取卻是由兩條路,這樣就可以避免擁擠,又可以節省地方。」

記者理璜聽修澤蘭有條不紊的說明新車站設計,驚訝她才二十五歲,究竟是如何培養出這樣的工程能力?

修澤蘭微笑回應:「過去一般人都因為多數女子的興趣,是偏於文學、藝術方面,所以武斷地說,女子是沒有理科方面的智慧。我在中學的時候,對數理比較感興趣,所以在考大學的時候,我選擇了建築系,當時也有人反對過,他們認為女孩子學這些,是不適宜的,但是,我還是堅持考入了中央大學建築系。我是三十六年畢業的,在大學的四年中,我倒是覺得如果女子對藝術方面有較男子更高的天才的話,女子學建築是再適宜不過了。因為單就課程看,我們除了比較繁重的計算和物理方面的功課以外,很多課程是與藝術系相同的,我們要學素描木炭畫、水彩畫、寫生、人體寫生,對於色彩的調配,尤其需要銳敏的感覺。所以幾年來,我們學得的,不單是枯燥的數字與理論,同時培養對藝術強烈的愛好,這一點,不單在工作上有用處,在日常生活中,也使我們輕鬆不少。在工作清閒一點時候,我常常帶著畫具到各處寫生,這些年來,我真覺得這種工作非常適合女子的個性。」

面對同樣是來自湖南的單身女子,理璜也關心獨自在臺灣工作的修澤蘭,是否有婚姻的想法。

修澤蘭微笑的回應理璜的好奇:「我們的宿舍在松山,除了十五分鐘的汽車外,還得走十五分鐘的小路,所以每天公車的時間,幾乎花掉一大半在跑路上,回宿舍後就感到很疲乏,看看書就該休息了,所以根本沒有時間參加社交活動或者出去玩玩。」

「看來,我們的女工程師是把全部心力放工作上了。」心生佩服的理璜以此為這篇訪談報導下結語。

出版序 財團法人臺灣博物館文教基金會

謝誌 社團法人台灣女建築家學會

導言 許麗玉

代序 關於媽媽的回憶 傅德修

第一部 修澤蘭的歲月

福湘女秀才

重慶沙坪壩

央大建築系

戰地鐘聲

離鄉背井

初到臺灣

工程師先生傅積寬

天搖地動生子

建築工程師之家

袋鼠母子巡工地

澤群建築旅行

人人想去的校園

統一大飯店

文化復興中山樓

衛道聖堂

現代住宅

聯合國的警告

美國行新夢想

花園新社區

爸爸不見了

沙國建築工程隊

水患人禍田園蕪

最後的禮拜

建築導讀 總是遺落 林君安

第二部 修澤蘭的建築

板橋車站(1951)

日月潭教師會館(1961)

臺中教師會館(1962)

中山女高大禮堂(1972)

嘉義女中進德堂(1963)

霧峰國小天文科學館(1964)

衛道中學聖堂(1966)

高雄女中(1966-1973)

景美女中(1962-1978)

陽明中學(1968)

臺灣新生報中興新村辦事處(1963)

臺北女師專(1970-1985)

臺北工專(1975-1985)

陽明山中山樓(1966)

金山青年活動中心(1978)

花園新城(1968-1999)

特別篇:欄杆扶手

年表

創作禮讚 連綿的故鄉 葉佳緯

參考資料

◎ 台灣女建築家學會(Women in Architecture Taiwan (WAT)

台灣女建築家學會的成立宗旨為看見她的歷史(Her story)、聽見她的聲音(Her voice)、支持她的堅毅(Her persistence)──以記錄台灣的女建築家歷史,促進歷史平權;以尊重多元化的建築環境,回歸人與環境的關懷,推動空間賦權及永續工藝發展。(www.wataiwan.org)

◎ 許麗玉

美國耶魯大學建築碩士,曾任台灣女建築家學會首屆理事長,著有《末年:戰後台灣現代建築與移植現代性》。