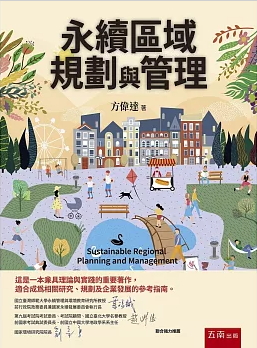

出版:2025.07

規格:繁中/平裝/440頁/17 x 23/彩色

ISBN:9786264234122

備註:初版

這是一本兼具理論與實踐的重要著作,適合成為相關研究、規劃及企業發展的參考指南。

「永續區域」為融合學術研究及實務的應用學門,基礎是以景觀生態結構學掌握生態系統原理,藉由生態規劃和生態設計方法,理解臺灣城鄉和區域環境空間規劃、設計、創意產業發展的基本原理及趨勢,以達創造與自然友好的人居環境為目的。

本書共十二章,包括區域理論與應用、生態棲地調查與規劃、都市結構的規劃與管理、生態系統科學與管理評估、管理生態水文學、從聚落環境到生態管理規劃……等,另附有系統動力學模型的建立模型與模擬需要專門的軟體工具、企業社會責任和環境、社會與公司治理……等六個附錄。

本書依章節介紹重要的理論及論述,並且以城鄉批判法則,分析臺灣城鄉區域現象,以了解城鄉區域自然和人文地理的發展情形,藉了解目前臺灣衍生的區域問題,俾利提出解決問題的途徑,並透過規劃及設計方法,解決城鄉與區域問題。

本書除用為大學及研究所教科書以外,亦利於實務界進行城鄉規劃及設計之參考用書,加上大量的國內外案例,無疑為學界與政策制定者提供了一個極為重要的指引,幫助我們更深入理解永續區域管理的核心概念,並提供可行的實務建議。

聯合強力推薦

國立臺灣師範大學永續管理與環境教育研究所教授、前行政院政務委員兼國家永續發展委員會執行長 葉欣誠

第九屆考試院考試委員、考試院顧問、國立臺北大學名譽教授、前國家考試典試委員長、前國立中興大學地政學系系主任 趙淑德

國家環境研究院院長 劉宗勇

■ 序

自序的本質

這是一篇自序,首先我談一下我對《永續區域規劃與管理》這一本書的學術嚴謹度(academic rigor)看法。

二十一歲的時候,我在國立中興大學法商學院念地政學系四年級;當年,我對國立臺灣大學建築與城鄉研究所(城鄉所)夏鑄九老師是很崇拜的。我很喜歡聽他的課。我在大學四年級,也就是1988年,我經常到臺大土木系館聽城鄉所的課,當年王鴻楷所長還給我一個位子,我就在土木系館的城鄉所唸自己的書,當年我還是中興大學法商學院地政學系(都市計畫組)的大學生。

1994年,也就是我從美國亞歷桑納州立大學拿到環境規劃碩士,我再度到臺大聽夏鑄九老師的課;聽著聽著,這一本書的發軔,就在三十多年之前,在我的心中,就這樣地萌芽起來了。因此,這是一本向王鴻楷教授、夏鑄九教授,以及我的恩師考試委員趙淑德教授,以及碩士班啟蒙指導教授Professor and Dean Frederick Steiner、博士班啟蒙教授Professor Richard Forman、Professor and Vice Dean Niall Kirkwood、Professor Robert France;博士班指導教授陸國先教授、Professor Bradford Wilcox;以及都市計畫、環境規劃、景觀建築、政策治理的來璋教授、辛晚教教授、謝潮儀教授、吳濟華教授、黃書禮教授、蕭代基教授、梁世武教授、屠世亮博士,以及郭瓊瑩教授的致敬之作。

也許,我對於論文寫作和書籍發表相當執著。我的SCIE/SSCI期刊寫作發表和英文專書寫作超過200篇;在學術界也許不算太傑出。我是史丹佛大學認證的「全球前2%頂尖科學家」(2024)。我自己統計了一下,英文專書我出了5本,4本是Springer出版社出版;如果以專書來說,我在五南出版社,這是我出版的第14本專書。出書,就是一種學術生命的養成,也都是一點一滴的創作。

我過去做都市計畫和景觀建築研究,喜歡分類。在2009年寫過一本書《城鄉:生態規劃、設計與批判》,在出版之後,我決心要將下列分類進行爬梳。在《城鄉:生態規劃、設計與批判》又談到,城鄉區域的發展源流與發軔,來自於下列美國重點大學學派,包括規劃學派、設計學派及批判學派:

1.規劃學派:賓州大學都市計畫學派→區域計畫→環境規劃。

2.設計學派:哈佛大學景觀生態學派→地理資訊系統、景觀模擬→城市設計、景觀規劃。

3.批判學派:芝加哥學派→基進地理學和馬克思學派→後現代地理學與後現代主義(柏克萊時期)→城市批判、城市正義、環境主義、參與式規劃。

經過2009年《城鄉:生態規劃、設計與批判》到2025年的沉澱之後,這一本書《永續區域規劃與管理》的寫作,就是深化研究這一種「結構學派」的觀點,我知道這是一種美國觀點。因為1900年小歐姆斯德〔又稱為歐姆斯德二世(Frederick Law Olmsted, Jr.)〕在哈佛大學創了全世界第一個景觀建築系,我在哈佛大學念景觀建築碩士,後來又到德州農工大學生態系統科學與管理學系念博士,我開始注意了美國還有一種「功能學派」的觀點,甚至在2025年原本4月30日要推動國土計畫法,內政部想要推動「功能分區」,但是需要溝通與協調。我了解在土地規劃的永續面向,注意到本書《永續區域規劃與管理》係為一種學習生命科學、地質,或是生物地質化學(生地化)出身學者的永續規劃與管理的觀點論著。

2017年我在國立中興大學舉辦濕地國際研討會,我問起國際濕地科學家學會(Society of Wetland Scientists)總會會長阿諾.凡迪沃可(Arnold van der Valk):「為什麼你從十九世紀的德國講到二十世紀的美國,你提到許多學者都是我們陌生的,除了李奧波(Aldo Leopold, 1887-1948)。我記得我在2003年,開始進行濕地歷史人物的紀錄,你在1981年在《生態》(Ecology)期刊,就提出了環境篩選理論(Environmental Sieve Model)。我用其來進行濕地生態,以及政治生態學的研究典範,為什麼你沒有將自己納入歷史的典範之中?」

我的問題很尖銳。也許在自然科學中,環境篩選理論(Environmental Sieve Model)除了可以採用「功能學派」的說法進行解構,同時也是「結構學派」的一種發揚。因為我過去研究濕地科學,二十世紀濕地的典範科學家都是可以進入我的濕地科學人物排行榜的。但是,凡迪沃可更厲害,他將排行榜納入到了十九世紀。

在這一本書中,我努力爬梳生態工程學、濕地植物地理學(分布很像都市計畫的同心圓理論)的理論典範,進行了梳理。我終於知道生態工程在德國的緣起,此外,凡迪沃可說,濕地科學是自我意識科學。當一群人意識到這一門科學很重要,也產生了SCI研究的學術期刊論文,所謂的自我意識科學的學門就已經產生了。然而,這個學門既然產生於一九七○年代之前。那麼,一九七○年代之後發跡的學者,例如威廉.密曲(William J. “Bill” Mitsch,1947年3月29日—2025年2月12日)和阿諾.凡迪沃可(Arnold van der Valk)等人,凡迪沃可覺得,他就不需要對於自己還要多加贅述。我看到了一位濕地大師的風範。

「成功不必在我,歷史,就讓後人去論述。」因此,在撰寫這一本書,我閱讀教科書和期刊中,看到典範人物一一出現在我的面前。哈佛大學景觀建築學系創辦人小歐姆斯德,或稱歐姆斯德二世(Frederick Law Olmsted, Jr.,1870年7月24日—1957年12月25日)(他是老歐姆斯德的兒子)在美國國家公園管理署組織法(1916年版)中建議:

保護風景、自然和歷史,以及其中的野生動物,並以不損害它們的方式,提供後代享受。

我們需要一部歷史,為景觀學系和都市計畫學系建造歷史。建築師克里斯托弗.亞歷山大(Christopher Alexander,1936年10月4日—2022年3月17日)曾經寫過一本書《秩序的本質》。此外,建築師大衛.歐爾(David Orr,1944—)等學者的實務經驗,對於我這一本書的寫作,也是啟迪良多。

我進入國立臺灣師範大學任教已經超過十三年,我四十歲離開前行政院環境保護署進入學界,經過了十九年。我將景觀建築和生態規劃的理想,運用在校園戶外教學場域的規劃。此外,這一本書也納入了瑞秋.柯普蘭(Rachel Kaplan)的「環境心理」理論,我採用環境教育的手法,身體力行,而且每週實踐。

在課程中,我曾經來到土城廢棄彈藥庫,帶領大學部的「環境教育」、研究所的「環境生態學」、「永續生活規劃設計理論與實務」。從做中學,進行泥土教學;意思是,不管你是博士還是碩士,做環境教育,就是親近泥土,從泥土觸摸的感覺,體驗臺灣自然生態的美好。

我在2013年,曾經帶領70位同學,大家在捷運土城站集合,從勤篤農園出發。我們早上從蜘蛛阿姨的講解,了解這裡不但蘊含著豐富生態,還有半廢棄的三級古蹟。在第一區中,同學像是探險般的進入到密林區;我不擔心同學的安全,70位同學,安安靜靜,從蜘蛛阿姨針對昆蟲、蛙類、蝶類的講解,我想大家已經領略到導覽解說的一些初步經驗。到了下一區彈藥庫房,我回顧了當年在三重地政事務所、行政院環境保護署任職長達十三年的基層公務人員,負責土地和建物審查、環境教育、環境影響評估的心情,心中百感交織。因為司法園區的政策環評,後來在環保署通過了。不管怎麼說,學生都過了很開心的一天,包括觀察了有機堆肥的製作,了解輝要無毒菜園為了要種植無毒和有機蔬菜,在劉力學的教導下,如何克服金錢、技術和時間的壓力,努力為有機蔬菜創造利基的努力過程。中午後,我們在劉麗蘭老師的女兒林雅婷的帶領下,在當地阿姨們的協助下,開始中午的午餐DIY,包括如何製作撈麵,完全是五星級飯店的DIY做法。下午,同學在劉老師自然教室玩划船,練習操舟,並且製作土窯,開始控窯烤地瓜,並且學習種植有機蔬菜,等待收成。目前,幾乎所有的環境教育認證場域,都需要昂貴場地收費,讓我們進行校外教學的時候,很難堪,也很難辦。難得這裡只酌收了材料費,我們答應下次要再來種菜,因為這裡的每一天都是悠閒而有機的生活,希望有機會再來。

這一本書也參考上述「永續生活規劃設計理論與實務」課程,大量爬梳莫里森(Bruce Charles “Bill” Mollison, 1928—2016)及歐爾(David Orr,1944—)的環境教育和環境設計理論基礎(Mollison, 1978; Orr, 2004; 2005;2008; Inkford, 2024),納入永續農業(permanent agriculture)和永續發展(sustainable development)的觀念(Inkford, 2024)。依據生態學原理,以景觀設計為基礎,考量動植物特質及自然能力,運用人類智慧產生永續人為環境的設計系統。其目的是創造人類景觀與自然生態共存結構,經適當的設計、配置與規劃,達到生態均衡循環及再利用體系,以達永續生產、生態與生命共存互榮的一種設計法。設計研究內容涵括微氣候、動植物栽培、水景構造物、城鄉環境結構營造;設計理論包括景觀生態、資源規劃及生物環境系統工程學。

廣義之「永續生活規劃設計理論與實務」尺度,包括室內景觀設計、住宅景觀設計、社區景觀設計、都市景觀設計、集水區乃至於區域性景觀尺度規劃。「永續生活規劃設計理論與實務」亦為培植景觀設計師不可或缺之基本能力養成專業課程。基於培育學生使其能成為專業人員,俾投身於景觀設計行業,基礎內容包括基本繪圖、基本景觀結構及設計技術景觀實習;在進階課題方面,包括資源流循環設計、基地永續性設計、永續水景設計、永續建築設計及景觀庭園設計等課題。

當然,從「環境教育」到「永續管理」、「永續治理」、「系統整合」,還有很長的路。在2022年8月,教育部核定國立臺灣師範大學「環境教育研究所」所名調整為「永續管理與環境教育研究所」;2023年8月1日正式掛牌。因此,永續管理,這個名詞,不是新創,因為已經設有教育部核定的國立大學研究所。低碳、碳平衡、碳中和,以及淨零轉型的產業衝擊評估,需要在經濟區位進行通盤的檢討和分析。未來,各吹己調的「眾聲喧譁」,這是一種必經的過程。永續發展目標的17項,這是進入到一種「眾聲喧譁」的未來思考。也是一種人類世最大的一種思維辯證。

無所謂孰重或是孰輕的年代。

知識真相的盤查,越來越困難。因為碳盤查、碳中和,到了節能減碳,以及淨零碳排的時代,美國川普總統(Donald John Trump,1946年6月14日—)抱怨,節了碳、減了碳,「傳統經濟發展指標」衰了,所謂的「傳統經濟發展」看似也少了。在經濟學從原有凱因斯學派經濟,到經濟學的「典範轉移」(paradigm shift),原有經濟發展指標,已經被嘲諷到只剩下「發展」,早就失去經濟的靈魂。經濟學者會辯稱,經濟本來無所謂靈魂。但是人民活在「水深火熱」之中,不是旱,就是澇。我看到了原有屬於偏門的「公共經濟學」、游移到「環境經濟學」,又游移到「循環經濟學」,這三個小領域不斷坐大。因為已經有了諾貝爾經濟學獎得主,開始進行更大的野心,想要統整人類世的經濟學。

首先,傳統的「經濟發展指標」開始崩盤。何謂發展?這麼多典範轉移的經濟學,其中請教一個最基本的「災難經濟學」問題:在2025年1月起,野火影響了美國加州洛杉磯都會區及周邊地區,18,189棟建築物被摧毀,摩根大通估計,經濟損失總額將超過500億美元。加州大火的災難中,國民生產毛額(Gross Domestic Product, GDP)還是會增加;還有,在水災、風災、旱災的威脅之下,人類是否能夠度過越來越極端的氣候?如何「得度」?

此外,什麼是「循環經濟」?「循環經濟」中甲地的廢棄物是乙地的資源,但是稀土是一種戰略物資,也就是稀有金屬礦產。臺灣沒有稀土,當中國大陸經濟減緩發展,因為緊縮政策(例如2025年宣布升息、減少貨幣供應、房地產與債務問題惡化)開始「硬著陸」(Hard landing),物價下跌,影響企業獲利與就業市場;臺灣朝向了一種「軟著陸」(Soft landing),藉由市場多元化(例如東南亞、美國、歐洲)政策調整後,加快供應鏈轉移,或是升級高附加價值產業〔例如半導體、人工智慧(Artificial Intelligence, AI)產業〕。同時,臺灣推動內需(例如綠能、數位經濟),以公私治理,依據環境部彭啟明部長推動的淨零綠領人才培育方向邁進,可進一步降低外部衝擊,更能平穩減速,避免陷入衰退。

在面對瞬息萬變的世界, 這一本書, 屬於大概課程打底的「跨領域的平臺」書籍。我仔細讀過建築師克里斯托弗.亞歷山大(Christopher Alexander)於2002年至2004年間出版的四卷作品《秩序的本質:關於建築藝術和宇宙本質的論文》,亞歷山大試圖將建築環境的原則制定為模式,或是一種設計解決方案。然而,他開始相信,模式本身並不足以在建築和城市中產生生命,需要對建築環境的形成有對於「形態發生」(morphogenetic)的理解。

我借用亞歷山大《秩序的本質》書名寫出了〈自序的本質〉,成為了本書的自序。

本書依章節介紹重要的理論及論述,並且以城鄉批判法則,分析臺灣城鄉區域現象,以了解城鄉區域自然和人文地理的發展情形,藉了解目前臺灣衍生的區域問題,俾利提出解決問題的途徑,並透過規劃及設計方法,解決城鄉與區域問題(方偉達,2009)。

目前「城鄉區域」的研究,可以區分為規劃、設計及創意產業發展,其具體內容,除了涉及空間規劃及生態環境協調統一以外,也是提醒人們在發展中需要講究經濟效率、關注生態安全和追求社會公平正義,其最終的目的,就是要達到人類生活水準的提高。雖然空間規劃、設計、創意產業發展,緣起於對生態環境保護之關切,但作為一個指導人類走向二十一世紀的發展理論,生態城鄉的概念實際已經超越了單純的生態環境保護。它將生態環境問題與社會經濟發展問題有機地結合起來,成為一個有關經濟、社會、空間規劃、設計、創意產業協調發展的全面性策略及複合性的跨領域議題。

對跨領域議題之問題解決,也必須具有整體性科技整合(又稱為「異業結合」)的團隊互動式工作經驗和跨領域思考模式的培訓。對於此需求,國內大學地政、地理、建築、城鄉、景觀建築、景觀設計、都市計畫、環境設計、環境管理、環境工程、生物環境系統工程、永續管理相關系所,則是一個非常好的學習環境,用來推動空間規劃、設計、創意產業教育、培育學生多元化思想力和跨領域工作經驗的基礎場所。本書除用為大學及研究所教科書以外,亦是利於實務界進行城鄉規劃及設計之參考用書,藉以通盤掌握規劃、設計及批判方法與國內最新案例分析。

「永續區域」為融合學術及實務的應用學門,其基礎係以景觀生態結構學掌握生態系統原理,藉由生態規劃和生態設計方法,理解臺灣城鄉和區域環境空間規劃、設計、創意產業發展的基本原理及趨勢,以達創造與自然友好的人居環境為目的。學習者在本書中將學到下列基本知識、態度及技能:

1.知識:

(1)確立對城鄉與區域的客觀體認。

(2)建立對垂直與水平空間不同尺度規劃方法的概念。

2.態度:

(1)認識城鄉與區域生態環境的整體性,了解規劃師、設計師在現代規劃型社會的依存關係。

(2)認識人類和景觀生態與工程環境的不可分切割之關係,確立規劃師、設計師對於環境永續發展的責任與義務。

3.技能:

(1)培養景觀與生態環境的綜合設計能力。

(2)培養對景觀生態各類示意圖的工程閱圖能力。

(3)養成分辨有關工程測量儀器和地理資訊系統繪圖的能力。

(4)運用景觀生態學分析法,推導出景觀特徵及其變遷現象。

(5)了解城鄉差異,具備規劃不同型態城鄉和區域機能的判別能力。

本書依據環境部2025年推動「公私治理推動淨零綠領人才的發展」,探討特定的政策、案例,以及職業發展方向,從以下幾個角度切入:

1.公部門的角色(政府)

(1)政策推動:制定碳管理政策,例如「碳交易」機制、「環境、社會與公司治理」(Environmental, Social, and Governance, ESG)指標要求。

(2)教育與培訓:環境部與學校、企業合作開設綠能、永續發展,以及AI治理課程。例如國立臺灣師範大學、國立清華大學,以及國立中央大學合作辦理的公私協力淨零綠領培育聯盟北區培育中心。

(3)補助與獎勵:提供企業與個人轉型補助,鼓勵培養綠領人才。

2.私部門的角色(企業)

(1)企業內部培訓:企業可以和教育機構合作,例如和國立臺灣師範大學合作辦理碳管理、能源效率、綠色金融等專業培訓,讓員工具備綠色技能。

(2)產學合作:與大學、研究機構、學會(例如社團法人台灣濕地學會、中華民國環境教育學會)合作,培育專業人才。

(3)ESG與綠色轉型:企業需要符合ESG標準,進一步推動綠領人才需求。

3.綠領人才的發展機會

(1)再生能源(太陽能、風能、氫能、地熱、黑潮發電)

(2)碳管理與碳權交易

(3)循環經濟與綠色製造

(4)智慧城市與永續交通

透過上述反覆學理和思辯過程,本書提供學者所應具備的規劃、管理、設計及工程施工等基本知識及實務鑑別能力,強化規劃師、設計師具備環境生態概念,並且訓練自然與人文科學分析、統計、觀察及運用地理資訊系統數化及成果展現的能力。

這一本書《永續區域規劃與管理》以一段冗長的創作過程,進行一點成果的撰寫。這一種教書和研究的寂寞,需要有一點聽得殘荷露水一點一滴的味道。有點蔣捷所說:「悲歡離合總無情,一任階前點滴到天明。」研究都是無情的。而研究的點滴心酸,人情冷暖,自然心明。成果也只是一點一滴。共勉之。

方偉達

2025誌於興安華城

卷首語

推薦序一

推薦序二

推薦序三 永續發展目標下的區域規劃與管理

自序的本質

第一章 緒論

第一節 永續區域規劃與管理緒論

第二節 管理規劃歷史

第三節 管理規劃方法(McHarg, 1969)

小結

第二章 區域理論與應用

第一節 規劃區位

第二節 空間結構

第三節 環境功能

第四節 時間序列

第五節 人工智慧區域治理

小結

第三章 生態棲地調查與規劃

第一節 生物、地質(理)、化學現象

第二節 物種調查及地理分布

第三節 物種群聚結構及調查分析方法

第四節 群聚結構

第五節 群聚結構的間隙分析(Gap Analysis)規劃案例

小結

第四章 都市結構的規劃與管理

第一節 都市結構緒論

第二節 都市經濟空間理論

第三節 都市生態經濟管理模型

第四節 都市功能與結構

小結

第五章 都市蔓延與生態影響

第一節 核心—邊陲發展理論

第二節 都市空間結構的演變

第三節 傅里曼區域發展模式

第四節 都市蔓延與生態干擾

第五節 永續都市發展

小結

第六章 都市、景觀生態學派之演替介紹

第一節 學派導論

第二節 規劃學派(Planning School)

第三節 設計學派(Design School)

第四節 批判學派(Critical School)

第五節 邁向三大區域學派共融的世紀

小結

第七章 生態系統科學與管理評估

第一節 生態空間評估

第二節 生態管理的理論和實務

第三節 生態管理美學評估

小結

第八章 管理生態氣候學

第一節 管理氣候學與微氣候研究

第二節 生態氣候導向的永續區域規劃與管理

第三節 強化氣候治理政策規劃

第四節 都市微氣候管理案例及評估

小結

第九章 管理生態水文學

第一節 水文學概要

第二節 生態水文循環理論

第三節 地表逕流、地表水、地下水

第四節 都市、集水區及生態廊道

小結

第十章 從聚落環境到生態管理規劃

第一節 空間現象學

第二節 適宜性分析

第三節 生態承載力概念

第四節 多目標規劃

小結

第十一章 生態工業與運輸區位

第一節 韋伯工業區位理論

第二節 交通路網與成本概念

第三節 生態工業規劃和管理

第四節 綠色交通與淨零生態工業園區

小結

第十二章 國土及生態管理規劃法規

第一節 永續區域規劃與管理的法令依據

第二節 永續區域規劃與管理的法規內涵

第三節 永續區域規劃與管理國際重要趨勢

第四節 自然相關財務揭露國際重要趨勢

小結

附錄一 系統動力學模型的建立模型與模擬需要專門的軟體工具

附錄二 CLIMBER(Climate-Biosphere Model)地球系統模型

附錄三 DICE模型(Dynamic Integrated Climate-Economy Model)

附錄四 《國土計畫法》將國土劃分為四大功能分區的挑戰

附錄五 企業社會責任(Corporate Social Responsibility)和環境、社會與公司治理(Environmental, Social, and Governance, ESG)

附錄六 臺灣與中國大陸的永續區域規劃與管理相關書籍

參考文獻

關鍵字詞

◎ 方偉達

現職

國立臺灣師範大學理學院副院長

國立臺灣師範大學永續管理與環境教育研究所特聘教授兼所長

國家科學及技術委員會區域研究及地理學門複審委員

財團法人高等教育評鑑中心114年度景觀、都市與建築學門訪評委員

國際濕地科學家學會(SWS)亞洲委員會主席

社團法人臺灣濕地學會理事長

中華民國環境教育學會理事長

Wetlands(SCI期刊)副主編(Associate Editor)

PLOS Sustainability & Transformation主編(Section Editor)

PLOS ONE主編(SCIE;SSCI期刊)(Academic Editor)

Taiwania主編(SCIE期刊)(Guest Editor, 2024-2025)

學歷

美國德州農工大學生態系統科學暨管理哲學博士

美國哈佛大學景觀建築設計碩士

美國亞歷桑那州立大學環境規劃碩士

國立中興大學(臺北大學)地政學系法學士

經歷

拉姆薩濕地公約科學技術審查委員會觀察員

行政院環境保護署環境教育基金管理會委員

行政院環境保護署國家環境教育審議會委員

國立臺灣師範大學環境安全衛生中心主任

國立臺灣師範大學環境教育研究所助理教授、副教授、教授、優聘教授

中華大學觀光與會議展覽學士學位學程助理教授

中華大學休閒遊憩規劃與管理學系助理教授

東海大學景觀學系所客座助理教授

國立臺灣大學建築與城鄉研究所兼任助理教授

國立臺南大學生態旅遊研究所兼任助理教授

哈佛大學中華民國學生聯誼會會長

行政院環境保護署環境教育科、環境影響評估科薦任科員

臺北縣三重地政事務所課員

考試

80年高考土地行政人員及格

88年教育部公費留學考試第一名(海岸濕地保護及復育學門)

著作

《永續區域規劃與管理》、《闇黑論文寫作》、《闇黑研究方法》、《環境教育》、《人文社科研究方法》、《期刊論文寫作與發表》、《休閒設施管理》、《生態旅遊》、《國際會議與會展產業概論》、《節慶觀光與民俗》、《圖解–如何舉辦會展活動SOP標準流程和案例分析》、《圖解–節慶觀光與民俗SOP標準流程和案例分析》、《濕地工程與科學》(譯作)、《俄羅斯簡史》(譯作)(以上均為五南出版)、《城鄉:生態規劃、設計與批判》(六合)、《聽,濕地在唱歌:城市的生態復育手冊》(新自然主義)、《生態瞬間》(前衛)(新聞局金鼎獎)。

榮譽

全球前2%頂尖科學家(2024)、國立臺北大學傑出校友(2024)、學術類三等環境保護專業獎章(2023)、行政院農業委員會林業及自然保育有功人士、行政院新聞局金鼎獎、福特保育暨環保獎。Society of Wetland Scientists(SWS)領袖服務獎(2011& 2017 President’s Service Award)、Wetlands(SCI期刊)年度最佳副主編獎(2015 Wilcox Award)。

網站

www.wei-ta.net